自60年代初,由甲基汞污染引起的水俣病给人类带来的灾害,在世界范围内引起了人们对汞污染的重视,汞污染的研究日益增多。起初仅注重于对水体汞的研究,而土壤中汞的行为虽有研究,但工作较少。近年来,由于发现偏远湖泊中鱼的汞含量升高是由大气汞经长距离传输和沉降造成的,大气汞及汞的生物地球化学循环研究才逐渐成为汞污染研究的热点之一(

Cheng et al., 2014)。大气汞可以通过干湿沉降进入土壤,土壤中的汞经复杂的物理、化学反应,大部分以各种形态滞留于土壤中,部分被植物吸收,一小部分在一定条件下以气态汞的形式释放到大气中,可见土壤既是汞的汇,又是汞的源。它在汞的生物地球化学循环中起重要作用。因此,土壤汞污染研究近些年来备受关注,在许多方面取得进展。汞是常温下唯一呈液态的重金属元素,同时具有较高的蒸汽压,对环境及人体健康极具危害,它被各国政府以及UNEP、WHO和FAO等国际组织列为优先控制的环境污染物,一直受到人们的关注和重视(

汤庆合 et al., 2003)。因此,研究汞及其化合物在环境中的行为、效应及其控制是当今环境化学的重要课题。

造成汞环境污染的来源主要是天然释放和人为两方面。自然界中,汞元素通过火山爆发和岩石风化释放出来进入环境系统。人类的工业化活动加剧了汞向大气的排放和循环的强度和速度。初步估算50-75%的汞排放源于人类活动(

Gong et al., 2012)。从局部环境污染意义上来讲,人为汞污染具有相当的危害性。据统计,全球每年向大气中排放总量约为5000吨,其中4000吨是人为的结果。根据中国农业部调查,在约140万hm

2的污水灌区中,遭受重金属污染的土地面积占污水灌区面积的64.8%。汞的人为来源与以下方面有关:汞矿和其他金属的冶炼,氯碱工业和电器工业中应用以及矿物燃料的燃烧(

邱蓉 et al., 2014)。以美国为例,美国每年汞的排放量占全世界向大气排放汞总量的3%,大约158吨左右,其中份额最大的来源于燃烧行业占87%,10%来源于制造工业,1%来源于其它方面(

Lynam et al., 2014)。

我国现行土壤质量标准包括《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)和《展览会用地土壤环境质量评价标准(暂行)》(HJ350-2007)。其中,GB15618-l995针对农业用地,规定一级、二级、三级土壤质量的Hg限值分别为0.15mg/kg,0.3-1.0mg/kg和1.5mg/kg;而HJ350-2007对展览会用地 ,规定Hg的A级 (清洁值 )和B级 (行动值 )分别为1.5和50mg/kg。荷兰土壤质量标准规定Hg的清洁值为0.3mg/kg,行动值为10mg/kg。加拿大根据用地类型将土壤分为农业、居住、商业和工业用地,其Hg的限值分别为6.6、6.6、24和50mg/kg。澳大利亚土壤环境质量标准将土壤分为生态调查水平和健康调查水平,前者Hg的限值为1mg/kg,后者又根据土壤利用类型分为人体可直接接触到的土壤、很少直接接触的土壤,公园/休闲广场、工商用地等4类,Hg分别为l5、60、35和75mg/kg。根据不同的保护对象制定不同的土壤环境质量限值对于环境风险管理非常重要,既可有针对性保护敏感受体,同时也可避免过度保护和过度修复。通过上述对比可以发现,从保护土壤背景值或生态安全的角度,不同国家的土壤Hg的限值为0.15~1.5mg/kg,而对于居住用地Hg的限值为1.5~15mg/kg,而对于工商用地Hg的限值为50-75mg/kg。

我国现行的 《土壤环境质量标准》和《展览会用地土壤环境质量评价标准 (暂行 )》分别适用于农业用地和展览会用地 ,而对于居住和工业/商业等用地类型尚无明确规定,无法指导上述用地类型的土壤环境质量评价和修复目标值确定。因此,在实际工作中,应结合用地类型,选择适当的标准值,必要时也可参考国外相关标准值(

吕雪峰 et al., 2013)。

我国土壤中汞的几何平均值为0.04mg/kg,含量范围为0.001~45.9mg/kg,高于世界土壤中汞的自然含量的平均值。汞的天然释放是土壤中汞的重要来源而,人为污染主要来自工业和农业污染。其中农业污染大部分是有机汞农药所致;工业污染是由于含汞废水废气废渣的排放而污染土壤所致。用含汞废水灌溉农田,含汞废气沉降到土壤,含汞废渣淋溶,都会使土壤含汞量增加而造成土壤的汞污染。

1.2 汞污染的危害

汞是一种在生物体内和食物链中具有永久累积性的有毒物质,对人体的危害程度与汞的化学形态有关。不同形态汞对人体的毒性从小到大依次为:单质汞<无机汞化合物<有机汞化合物(

Sheu and Lin, 2013)。

单质汞:通过食物或饮水摄入微量单质汞一般不会引起中毒,但是大量的摄入单质汞蒸汽会引起急性中毒,可能导致肝炎、肾炎、尿血或尿毒症等。无机汞化合物:都具有毒性,如氯化汞、碘化汞等多种无机汞化合物均被列入国家的《剧毒化学品目录》(

冯新斌 et al., 2013)。无机汞化合物在水中溶解度较高,主要通过胃肠道吸收,所以主要损害消化道和肾脏。微量汞累积还将直接导致心脏、甲状腺、肝、肾等发生病变,甚至导致神经系统紊乱及慢性汞中毒。有机汞化合物:毒性最高、危害最大的是有机汞化合物,尤其是甲基汞。甲基汞进入人体后容易被吸收并输送到全身各器官,特别是肝、肾和脑组织。汞对动物和人体是有毒元素。汞进入生物体内,与蛋白质中的巯基有高度的亲和力,它与巯基结合形成硫醇盐,可使一系列含巯基酶的活性和蛋白质的合成受到抑制,致使功能发生变化而中毒(

Kiyono et al., 2013)。

1.3 土壤中汞的赋存形态及生物有效性

汞是在常温状态下以液态存在的唯一金属,并且也是一个很容易挥发到空气中的金属,温度愈高,挥发愈快。20℃时空气汞饱和浓度为15mg/m

3。它不溶于水,能溶于类脂质,易溶于硝酸及硫酸,不与碱液反应。汞是有毒的,它的流动性,它的易挥发性,使其成为控制起来最具挑战性的毒性物质之一(

冯新斌 et al., 2013)。

土壤中的汞可分为金属汞、无机化合态汞和有机化合态汞,其中单质汞是主要形态,占总汞量的90%以上,其生物有效性差异很大。土壤中的金属汞一部分是由化合态汞经过氧化还原反应转化而来的,一部分是直接来自金属汞挥发的大气沉降。金属汞仅占不到土壤总汞的1%,但是它对生物体是高度有效的。不仅能被植物叶片吸收而且能被植物根系直接吸收利用。土壤中存在的无机化合态汞有HgS、HgCL

2、HgCL

42-、HgCO

3 、HgHCO

3-、HgNO

3+、Hg(N0

3)

2、HgSO

4、HgO和HgHPO

4等,它们因土壤类型不同而各有所差异。盐碱土中,无机化合态汞主要以HgCL

2、HgDI

42-等形式为主;在含有硫酸盐的土壤中,则以HgS、HgSO

4等形式为主;在肥沃的水稻土中,以HgNO

3+、Hg(N0

3)

2、HgHPO

4等形态为主。在无机化合态汞中,并不是所有赋存形态对生物体都有效。例如:HgCL

2、HgCL

42-是植物易吸收利用的汞化合物,但是HgS则是一种难以被植物吸收利用的无机化合物。盐碱土一旦受到汞污染,危害性比酸性土壤更大,因为其中的HgCL

2、HgCL

42-对生物具有高度的有效性。土壤中存在的有机化合态汞包括CH

3HgS

-、CH

3HgCN、CH

3HgSO

3、CH

3HgNH

3+、和腐殖质结合汞等,其中以腐殖质结合汞最为重要。土壤中有机化合态汞通常只占总汞的2%。在几种有机化合态汞中,以甲基形式存在的汞的生物有效性较高,毒性较大,易被植物吸收并通过食物链在生物体内逐级富集,易对生物和人体健康造成危害;而腐殖质结合汞的生物有效性较低,不易被作物吸收,而且毒性也较低(

张超 et al., 2011)。侯明等研究了种植蔬菜后的盆栽土壤,发现水溶态和腐殖酸络合态汞明显减少,而强有机质结合态汞明显增加,盆栽蔬菜导致土壤中汞的生物有效性增大(

侯明 and 殷辉安, 2007)。

2 土壤中汞的迁移转化

重金属在土壤中的迁移转化受金属的化学特性、土壤的物理特性、生物特性和环境条件等因素影响。土壤环境中重金属的迁移转化过程分为物理迁移、化学迁移、物理化学迁移和生物迁移。其迁移转化形式复杂多样,是多种形式的错综结合(

Wang et al., 2012)。

土壤中的汞可以通过歧化作用、氧化作用及土壤微生物作用在Hg

22+、Hg

2+、Hg

0三种价态之间相互转化,一般汞以零价(单质汞)存在还原条件的土壤中(

Xu et al., 2015)。

3 汞污染土壤的植物修复

传统物理及物理化学修复方法有客土法、热处理技术、动电修复技术、淋滤法和洗土法、施用改良剂法等。这些方法在以往的汞污染治理中被广泛应用,取得了一定的修复效果,但由于耗资大、周期长、效率低、使用设备复杂、还破坏了土壤原有的生物环境,其效果并不显著,故不太适宜大范围的推广应用。因此应用植物修复技术比较适用。

植物从土壤中摄取汞的方式,主要是通过根部的吸收作用从土壤和土壤溶液中吸收和富集离子态、原子态和甲基汞。研究表明,植物根部和其它组织间存在很强的阻碍汞迁移的机理,而且根部吸收的汞,很难迁移到植物的其它组织部分。尽管如此,植物根部和叶片之间亦存在一定的迁移,根部对叶片汞的贡献可达10%,而且根部汞的迁移可以加大叶片对汞的释放(

熊璇 et al., 2012)。另外,某些植物在吸收汞之后会在体内或通过向环境中分泌一些酶来促使其转化,从而使汞的形态发生改变。

基于以上机理,目前对汞污染土壤的植物修复途径,主要包括:植物挥发、植物固化和植物提取等方法,采用转基因技术培育更经济、更有效的清除汞污染的绿色植物,是汞污染土壤的植物修复这一领域的主攻方向之一(

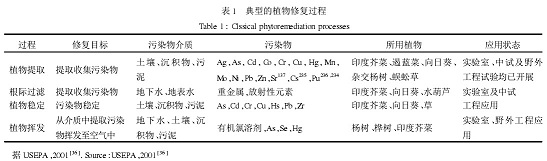

崔丽巍 and 冯新斌, 2011)。下表为典型的植物修复过程:

3.1 植物挥发修复

汞是一种对环境危害很大的易挥发性重金属,在土壤中以多种形态存在,如无机汞,有机汞。离子态汞(Hg2+)在厌氧细菌作用下会转化为毒性更大的甲基汞(MeHg)。利用抗汞细菌在污染点存活繁殖,然后通过酶的作用将甲基汞和离子态汞转化为毒性小、可挥发的单质汞,已被作为一种降低汞毒性的生物途径之一(

王建旭 et al., 2010)。部分研究者根据单质汞(H

0)的易挥发特性,运用转基因技术把植物从土壤中吸收的汞在体内转化为易挥发的H

0后,通过叶片蒸腾作用将H

0挥发到大气中,以达到对汞污染土壤修复的目的。美国学者构建了汞还原酶(merA)和有机汞裂解酶(merB)的基因表达载体,试验获得了抗汞和使汞挥发的转基因植物一拟南芥。该转基因植物增强了对汞的吸收能力,将merB和merA同时转入拟南芥后,发现与非转基因型的拟南芥相比,转基因型拟南芥耐受有机汞的能力提高了50倍,并能有效的将甲基汞转化为无机汞,降低了汞毒性,耐甲基汞和其他有机汞化物的能力明显提高。Rugh将改造的merA导入了黄白杨(Liriodendron tulipifera),获得的转基因植株比对照单质Hg的产量提高了10倍以上(

Liu and Wang, 2014)。

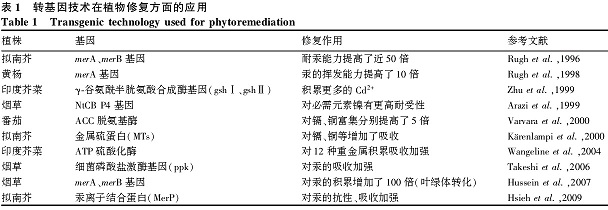

尽管气态单质汞的毒性低于离子态汞和有机汞,但气态单质汞排放到大气中依然会产生新的问题。汞是唯一在大气中以气体形式存在,并通过大气环流进行跨越国界传输的全球性污染物,因此各国政府都在制定相应政策,控制人为活动向大气的排汞量,而利用转基因植物挥发污染土壤中的汞,虽然可以达到对污染土壤修复的目的,但它很可能会导致新的汞污染问题。下表为转基因技术在植物修复方面的应用:

3.2 植物固化修复

利用植物将有毒有害污染物如重金属聚集在根系地带, 降低其活动性, 阻止其向深层土壤或地下水中扩散, 但并不为植物利用, 即根系对污染物起固定作用。

瑞典学者研究发现,柳树的根部能积累大量的汞,而且和其它植物如豌豆、小麦、苜蓿以及油菜等相比,其叶面未有向大气释汞的现象。研究表明,柳树体内绝大多数的汞是积聚在根部细胞壁中,只有0.45%~0.65%的汞会转移到植物的地上部分。当土壤中添加碘化物(KI)后,可以提高柳树对汞的吸收能力,其根部汞浓度是添加前汞浓度的8倍。因此,他们认为,柳树尽管不能作为理想的污染土壤中的汞提取植物,但由于其生物量大、且根系发达,可以被用于土壤中汞的固化(

Navarro et al., 2014)。

3.3 植物提取修复

植物提取是利用耐受并能积累重金属的植物吸收土壤环境中的金属,将它们输送并贮存在植物体的地上部分,通过种植和收割植物而去除土壤中的重金属(

崔丽巍 and 冯新斌, 2011)。这些植物有两大类:超积累植物和诱导的积累植物。前者是指一些具有很强的吸收重金属并运输到地上部积累能力的植物:后者则是指一些不具有超积累特性但通过一些过程可以诱导出超量积累能力的植物。针对汞污染的土壤利用后者比较适用(

王明勇 and 乙引, 2010)。

最近,新西兰学者利用人工诱导技术,对豆类植物和芥菜等在加入诱导剂的条件下对汞的吸收能力进行了研究,发现羽扇豆和芥菜在添加了人工诱导剂后,可以有效地吸收矿山尾渣中的汞(

王萌 et al., 2010)。在人工诱导剂一硫代硫酸氨加入的条件下,其根部和地上部分汞的含量比对照植物对应部分汞的含量增加了6倍,同时硫代硫酸钠的加入,亦可以增加植物地上部分汞含量(

Wang et al., 2014)。研究发现,人工诱导剂一硫代硫酸盐可以使汞的活性增强,并形成汞一硫代硫酸盐络合物,该部分汞络合物可以被植物有效地吸收,并能迁移、高倍富集于其地上部分。野外现场试验表明,当尾渣加入5g/hm

2硫代硫酸钠时,每茬·hm

-2(3~4个月)植物便可以吸收25g金属汞(

Navarro et al., 2014)。

有研究还发现,诱导植物在体内吸收汞的同时,其自身亦活化了土壤中的大量的汞,该部分汞会通过土一气界面释放到大气中,研究表明,试验田可以向大气排放约500g/hm

2的汞,该排放量占试验田中汞去除总量的95%(

Xu et al., 2015)。由此可见,该种人工诱导条件下的植物提取修复,由于加入诱导剂后受植物活化作用的影响,土-气界面间的汞挥发成了去除汞的主要途径,植物自身提取的汞量,却只占总的汞去除量的20%。该方法依然导致了大量的单质汞被排放到大气中。

虽然土壤中Hg的常见自然形态难以被植物吸收,但加入螯合剂使Hg形成配位化合物后可能提高植物的吸收效率。常见的螯合剂包括Na

2S

2O

3、KI、NH

4SCN、EDTA和(NH

4)

2S

2O

3等。Wang et al在Hg污染土壤中添加了l mmol KI溶液后,柳树的叶子、枝干和根系中的Hg含量分别比对照组提高了5倍、3倍和8倍(

Ma et al., 2014)。

4 存在的问题及其发展趋势

汞是一种全球性污染物,汞污染土壤的植物挥发技术的推广,无疑会使大量的气态汞进入大气,然后随着大气循环和干、湿沉降而导致更大面积的汞沉降现象。因此,汞污染土壤的植物挥发修复将会产生新的汞污染问题。目前,汞的植物提取技术是最有发展前途的一种汞污染土壤的植物修复技术。

但是,目前还存在下列问题:

(1)植物修复的关键是超富集植物,遗憾的是目前还没有汞超富集植物的报道。因此,探索和发掘具有转移能力强、经济价值高的汞超富集植物至关重要。

(2)目前,污染土壤多呈现重金属复合污染的特征,重金属的相互作用对植物修复的影响更为复杂。迄今已发现的超富集植物多为单耐性植物,对复合污染土壤的修复能力相对较差。因此,未来的研究更应着眼于复合污染土壤的植物修复技术创新。

(3)迄今为止,国内对植物修复技术的研究多为实验室盆栽实验研究,生产应用的报导共少。针对大量汞污染耕地的植物修复技术研究,尚涉及到修复植物的地域性、季节性和经济价值等多方面的因素,亟待加强相应研究经费,高新技术的投入,推动以汞为主的重金属污染土壤的植物修复技术的创新发展。

参考文献

CHENG H X, LI M, ZHAO C D, et al. 2014. Overview of trace metals in the urban soil of 31 metropolises in China. Journal Of Geochemical Exploration [J], 139: 31-52.

GONG Y Y, LIU Y Y, XIONG Z, et al. 2012. Immobilization of mercury in field soil and sediment using carboxymethyl cellulose stabilized iron sulfide nanoparticles. Nanotechnology [J], 23.

KIYONO M, OKA Y, SONE Y, et al. 2013. Bacterial heavy metal transporter MerC increases mercury accumulation in Arabidopsis thaliana. Biochemical Engineering Journal [J], 71: 19-24.

LIU Z C, WANG L A 2014. A plant species (Trifolium repens) with strong enrichment ability for mercury. Ecological Engineering [J], 70: 349-350.

LYNAM M M, DVONCH J T, HALL N L, et al. 2014. Spatial patterns in wet and dry deposition of atmospheric mercury and trace elements in central Illinois, USA. Environmental Science And Pollution Research [J], 21: 4032-4043.

MA F J, ZHANG Q, XU D P, et al. 2014. Mercury removal from contaminated soil by thermal treatment with FeCl3 at reduced temperature. Chemosphere [J], 117: 388-393.

NAVARRO A, CANADAS I, RODRIGUEZ J 2014. Thermal Treatment of Mercury Mine Wastes Using a Rotary Solar Kiln. Minerals [J], 4: 37-51.

SHEU G R, LIN N H 2013. Characterizations of wet mercury deposition to a remote islet (Pengjiayu) in the subtropical Northwest Pacific Ocean. Atmospheric Environment [J], 77: 474-481.

WANG J X, FENG X B, ANDERSON C W N, et al. 2012. Remediation of mercury contaminated sites - A review. J Hazard Mater [J], 221: 1-18.

WANG Y M, PENG Y L, WANG D Y, et al. 2014. Wet deposition fluxes of total mercury and methylmercury in core urban areas, Chongqing, China. Atmospheric Environment [J], 92: 87-96.

XU J Y, BRAVO A G, LAGERKVIST A, et al. 2015. Sources and remediation techniques for mercury contaminated soil. Environment International [J], 74: 42-53.

崔丽巍, 冯新斌 2011. 汞污染土壤植物修复中转基因技术的应用. 生态学杂志 [J]: 883-888.

冯新斌, 陈玖斌, 付学吾, et al. 2013. 汞的环境地球化学研究进展. 矿物岩石地球化学通报 [J]: 503-530.

侯明, 殷辉安 2007. 盆栽蔬菜土壤中汞的形态变化. 土壤 [J]: 561-566.

吕雪峰, 王坚, 高月, et al. 2013. 汞污染土壤治理修复技术研究进展. 环境保护科学 [J]: 47-51.

邱蓉, 张军方, 董泽琴, et al. 2014. 汞污染农田土壤低温热解处理性能研究. 环境科学与技术 [J]: 48-52.

汤庆合, 丁振华, 王文华, et al. 2003. 不同垃圾填埋单元土壤——植物系统中汞的污染和迁移. 上海环境科学 [J]: 768-771+775-846.

王建旭, 冯新斌, 商立海, et al. 2010. 添加硫代硫酸铵对植物修复汞污染土壤的影响. 生态学杂志 [J]: 1998-2002.

王萌, 陈世宝, 李娜, et al. 2010. 纳米材料在污染土壤修复及污水净化中应用前景探讨. 中国生态农业学报 [J]: 434-439.

王明勇, 乙引 2010. 一种新发现的汞富集植物——乳浆大戟. 江苏农业科学 [J]: 354-356.

熊璇, 唐浩, 黄沈发, et al. 2012. 重金属污染土壤植物修复强化技术研究进展. 环境科学与技术 [J]: 185-193+208.

张超, 仇广乐, 冯新斌 2011. 汞矿山环境汞污染研究进展. 生态学杂志 [J]: 865-873.