纳米技术作为新兴的科学技术之一,自它诞生之日起,就表现出巨大的发展潜力。就如同电子的发现那样给科学界带来了一场革命。纳米颗粒粒径很小,一般介于1~ 100nm之间,它们按一定的排列顺序构成了纳米材料。纳米材料与其他材料相比,它的特殊之处在于具有很大的比表面积,小尺寸效应以及量子效应。进入生态环境中的纳米材料大部分来源于人们的生产活动,极少部分是自然产生。据统计,在2004年全球生产的纳米材料达到了1000吨(Grazyna ea.tl 2009),到目前为止,与人们的日常生活紧密联系的纳米技术产品不少于800种。碳纳米材料基本上具有地球上所有物质具有的特性:碳纳米管具有良好的力学性能,若与其他工程材料混合,可是混合材料具有较好的强度、弹性,极大改善材料的性质;碳纳米管不但柔韧性能优越,并且与金刚石的硬度相媲美;另外,还拥有良好的导电、传热特性和光学方面的特性。应用范围极广,被应用于化妆、电子、医疗、航天等领域。碳纳米管可以用作存储氢气的材料、触摸屏原料,也可以作模具,在其中填充金属、氧化物等。可以预见的是,随着科学和技术不断的进步,大量的新型纳米技术产品将会不断出现。

随着纳米材料的广泛应用,人们有意或无意的将纳米材料排入到大气、土壤、水中,给环境和人类带来了潜在性的危害。其可能引起的环境风险已成为国内外关注的热点话题之一,关于纳米材料生产、应用以及环境行为做了深入研究。2007年,在斯德哥尔摩第一次举办了关于纳米颗粒毒性效应的会议(Grazyna ea.tl 2009)。随后,其他的研究团体也进行了包括碳纳米管在内的纳米材料与细胞相互作用的研究。正应为如此,关于碳纳米材料的生物安全问题也随之而来。关于碳纳米材料毒理学方面的实验方法和评价标准还处于不成熟的阶段,目前纳米材料的致毒机制尚不十分清楚,纳米材料的毒性机制主要包括细胞膜完整性破坏、蛋白质氧化和变性、氧化胁迫、基因毒性、毒性物质的释等(Coradeghinin R 2013和Gomes SIL ea.tl.2013).即使同一类纳米材料,其致毒机制也可能不同,并可能通过多种机制产生综合毒性效应.对于碳纳米材料的风险评价并没有确定的实验标准以及毒理学方面的参数。研究的实验方法和内容需要不断的改进与加强。本文综述了碳纳米材料生物毒性相关领域的研究进展, 并对今后的研究方向作了探讨和展望,希望有助于促进碳纳米材料环境和健康风险的相关科学研究工作,为碳纳米材料的持续和健康生产使用提供理论指导和技术保障。

1 碳纳米材料

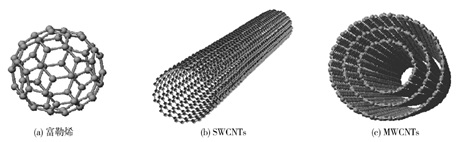

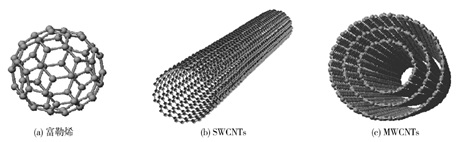

1.1 碳纳米材料的分类

碳纳米材料主要分为富勒烯、单壁碳纳米管(SWCNTs)和多壁碳纳米管(MWCNTs)。富勒烯是被发现的第三种单质碳的同素异形体,富勒烯与石墨烯的结构类似(陈田 2008),富勒烯分子中或许存在着五个碳原子组成的环(五元环),但是在石墨烯的结构中只含有六个碳原子组成的环(六元环)。在1985年(顾雯龙,2012),英国化学家哈Dr.Rod Walter Kroto与美国科学家Richard Smalley等第一次在实验中制得球状结构物质富勒烯(C

60),该物质由60个碳原子构成。为了纪念著名的建筑学家巴克明斯特·富勒烯,将这个物质命名为富勒烯,又被科学家称为巴基球。富勒烯在大部分的溶液中的溶解性很差,但易溶于芳香性的溶剂,如甲苯、氯苯或非芳香性溶剂二硫化碳溶液。当然,也可以将一些极性基团加到富勒烯分子上来增加富勒烯分子的水溶性,比如羟基、羧基等。

碳纳米管,又称巴基管。日本的饭岛博士于1991年在电子显微镜下观察到这一奇特的碳结构(李玲等 2004)碳纳米管中同时存在相互重叠的sp

2和sp

3杂化键,并且形成具有特殊性质的大π键,成为与一些共轭分子以非共价键结合的化学基础。根据卷曲的石墨烯的层数的多少,把它划分为单壁碳纳米管和多壁碳纳米管。单壁碳纳米管是是由单层石墨烯卷曲而成的,呈管状;多壁碳纳米管由两层或者两层以上的石墨烯卷曲得到的,成环状。

1.2 碳纳米颗粒进入生物体的途径

碳纳米颗粒能进入人体、植物、动物和其他生物体并产生毒性的关键是它们能穿过细胞壁和细胞膜进入细胞,从而能到达生命体的任何部位。碳纳米颗粒进入细胞的一种可能途径是直接破坏细胞壁或细胞膜结构,从而通过细胞膜破坏处进入细胞(Lyondy 2008);另一种可能途径是通过细胞内陷、膜通道及细胞吞噬作用等进入细胞内部(Porterae 2007)。

1.3 碳纳米材料的生物毒性效应

目前碳纳米材料毒性实验主要以动物和人体细胞、细菌为实验对象,还有一些是以小鼠和斑马鱼的个体为实验对象,以植物为实验对象的研究几乎没有。

1.3.1 富勒烯的生物毒性效应

通过不同的制备方法得到的nC

60,因为颗粒粒径不同和表面化学特性的差异表现出不一样的毒理学效应。朱小山等发现38mg/L nC

60/甲苯、5.0mg/L nC

60/aq和50mg/L C

60(OH)

16-18并没有对斑马鱼产生发育毒性(朱小山等 2013)。还发现nC

60粒子的粒径越小,进入生物机体的途径越多,产生的危害作用越大。朱小山等发现用Scrivens的步骤制得的1.5mg/L Nano-C

60(S)对斑马鱼胚胎的发育显露出一定毒理学危害,而且,随着富勒烯与斑马鱼胚胎作用时间的延长,表现出的发育毒性也随之增强(朱小山 2013)。导致斑马鱼胚胎生长发育迟缓,生存率降低,并且一些斑马鱼心包囊出现水肿、畸形现象。但是,在加入谷胱甘肽以后,降低了富勒烯对斑马鱼胚胎的毒理学危害。他们认为Nano-C

60(S)的作用机制可能是Nano-C

60(S)与细胞中的物质作用生成活性氧自由基或者含有有机物质造成细胞损伤。C

60还能够有效抑制大肠杆菌和枯草芽孢杆菌的生长,并且时间、剂量-效应关系非常突出。张静姝等发现C

60对人胚肝细胞L-02的生长抑制作用明显,细胞的损伤程度随着C

60浓度的增加而增大,呈现明显的剂量-效应关系(张静姝 2008)。而且发现染毒后的细胞中谷胱甘肽含量下降,说明C

60对细胞抗氧化防御系统产生了一定损伤,导致活性氧自由基在细胞内累积起来,而且作用于细胞膜,损害了细胞膜的完整性,导致细胞抗性下降,正常功能受阻,细胞中的物质释放(张赛群 2014)。富勒烯还能损伤DNA分子,产生遗传毒性。汪畅研究发现富勒烯能够降解质粒,与DNA结合,是DNA构象的稳定性下降,DNA受到损伤(汪畅 2008)。在PCR反应中,富勒烯能够使TapDNA聚合酶的活性下降,甚至对解旋的单链DNA模板产生轻微的损害。另外,富勒烯能和一些重金属产生联合毒性,将大型水蚤暴露在含有C

60的Zn

+2、Cr

+6的溶液中,Zn

+2、Cr

+6的生物毒性被加强了,而且Zn

+2、Cr

+6在水蚤体内的积累量增加了(汪畅 2008)。近年来,虽然对富勒烯的毒性机理进行了大量的实验研究,但是对于富勒烯对生物体的具体影响机理还不明确,以后还需要进行更多的实验进行探索、验证。

1.3.2 碳纳米管的生物毒性效应

以往的实验结果表明,通过呼吸作用进入体内的碳纳米管能够引起肺部损伤:肺组织肉芽肿、导致肺组织炎症(余言想等 2014)。这种损伤可能是由于 CNTs 形成的较大的聚集体沉积在气道中(Muller 2005),机体内形成了大量的活性氧自由基,损害了肺部的细胞。陈乘等发现单壁碳纳米管能导致肺部的支气管厚度增加、呼吸的顺应性降低以及纤维化,使呼吸作用时的阻力增强,同时W/D(肺湿/干中比值)增加(陈乘 2011)。说明单壁碳纳米管确实造成小鼠的肺部炎症以及肺水肿。景连东等用单细胞凝胶电泳技术检查肝脏细胞和肺部细胞DNA损伤程度,发现低剂量的单壁碳纳米管能够使肝脏以及肺组织细胞中DNA链发生断裂,并且还能诱导DNA发生交联(景连东 2007)。万斌和郭良宏研究发现单壁碳纳米管能够抑制小鼠巨噬细胞的免疫功能,巨噬细胞受到毒性随着碳纳米管浓度的增加而增加;也随着与碳纳米管作用时间的延长而加强,具有时间、剂量-效应关系(万斌等 2009)。通过荧光标记法标记碳纳米管,在电子显微镜下观察发现碳纳米管进入细胞后,不仅存在于细胞质中,而且还能进入细胞核中。使核酸转运、染色体发生分离等,从而影响细胞核的正常生理功能。并且还能明显抑制细胞的周期。唐志扬等研究了碳纳米管能够在斑马鱼体内产生的生物效应,研究发现斑马鱼的生存状况、各个组织中SOD的活性和GSH的含量并没有因为单壁纳米管的存在,而发生明显的改变(唐志扬等2012)。但是斑马鱼的MDA的含量减少以及Na

+-K

+-ATPase活力明显增强。或许因为细胞出现了损害,导致细胞的完整性被破坏,引起斑马鱼正常代谢过程发生变化,需要用到很多的能量,因此,必须要合成很多Na

+-K

+-ATPase以满足机体的需要。有研究指出,可将纳米材料分为溶解和不溶解两类,溶解性纳米材料的细胞毒性主要由于溶解产生的金属离子,而不溶解性纳米材料的细

胞毒性则可能是由于纳米效应产生的(Ma HB 2013和Brunner TJ 2006)。

此外,还有一些实验进行了单壁碳纳米管对大肠杆菌(E.coli )以及枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)的毒性效应的研究,研究发现纳米管的浓度越高产生的毒性越强,未经纯化过的碳纳米管比经过纯化过后的碳纳米管(纯化过程就是将0.5克的碳纳米管放入100 ml 2.6mol/L的HNO

3溶液中,在室温下,将含碳纳米管的溶液放到150转/分的的振动筛上48h。随后,碳纳米管溶液真空通过0.22微米孔径的聚碳酸酯酯膜,滤液用2升的去离子水进行中和毒性更强(Pedro Cortes等 2014)。结果表明大肠杆菌比芽孢杆菌更易受到碳纳米管的毒性,通过对荧光染色的大肠杆菌进行活细胞计数,发现大肠杆菌与碳纳米管作用的时间越长,凋亡的大肠杆菌数量就越多。还认为未经纯化过的碳纳米管上含有的镍催化剂是产生细胞毒性的重要来源。通过进一步纯化能够有效消除碳纳米管上吸附的重金属粒子,减小碳纳米管的毒性。当前的研究项目将加强基于降低碳纳米管毒性特性基础上的抗菌应用领域的研究。最近还有一些研究表明,碳纳米管由于其特殊的形状,能够穿透大肠杆菌的细胞膜,导致细胞出现损伤(岳芳宁 2013)。粒径越小的碳纳米管能够对细胞产生更大的物理损伤(Oberdorster 1994)。还有类似的实验,将大肠杆菌在含有碳纳米管的条件下培养,发现大量大肠杆菌死亡,得出了相同的结论,还作出这样的假设:单壁碳纳米管对大肠杆菌的细胞外膜造成无法挽回的物理损伤,造成细胞内的物质释放。

然而,值得注意的是,有一些研究得到了与此相反的结论,认为碳纳米管不会对生物造成毒性影响。如刘清岱等研究发现在紫外线照射下,照射时间越长,大肠杆菌的数目明显下降,生存率降低(刘清岱等 2010);在相同的条件下,在培养基中加入的多壁碳纳米管的浓度越大,大肠杆菌存活的数目与之相比有增多的趋势。说明了大肠杆菌抵抗紫外线的能力由于碳纳米管的存在而得到了加强。

目前,对于多壁碳纳米管的毒性研究较少,刘颖等发现多壁碳纳米管能够对小鼠的巨噬细胞产生细胞毒害和氧化性损伤,也存在着剂量-效应关系,与单壁碳纳米管的毒性存在相同之处(刘颖等 2008)。孙建玲通过实验研究发现多壁碳纳米管能够被运送到雌性小鼠的生殖系统,干扰雌性激素的分泌,不过没有干扰小鼠的生殖能力(孙建玲 2013)。由于多壁碳纳米管在结构上与单壁碳纳米管差异明显,并不能简单运用单壁碳纳米管理论研究成果对多壁碳纳米管的毒性效应进行推测。

2 存在的问题与展望

综上所述,关于碳纳米材料对环境和人类健康带来的潜在性的安全风险,以及碳纳米材料的生物毒性的具体机理已经做了很多的研究工作,取得了相当大的理论结果,在纳米材料的安全运用方面有了科学依据。虽然科学家们已经开始关注并开展了碳纳米材料的生物毒性实验,但是与之有关的实验研究工作仍然处于不成熟的阶段。人们对碳纳米材料是如何引起生物机体发生生物学变化以及怎样影响环境的正常结构、状态和性质仍不能解释清楚。是碳纳米材料本身产生了毒性还是与碳纳米材料吸附、结合的物质产生了毒性,或者是他们之间产生了联合毒性。科学家们关于碳纳米材料的毒性机制的观点并不一致。对于目前研究工作存在的问题。还需要科学家们的继续探索,以便正确阐明碳纳米材料的生物毒性效应,推测碳纳米材料进入环境可能引起的生物毒性效应,提供合理生产和利用碳纳米材料的依据,为保障人体健康和开展环境保护工作提供参考。

参考文献:

- Grazyna Bystrzejewska-Piotrowska,Jerzy Golimowski,Pawel L.Urban.Nanopartri-cles: Their Potential Toxicity,Waste and Environmental Management[J].Isotope Laboratory, Faculty of Biology, University of Warsaw, 2009,29(9):2587-95.

- 陈田.富勒烯-蛋氨酸衍生物的合成及其对pc12细胞氧化损伤的保护作用[D].华中科技大学,2008.

- Coradeghini R,Gioria S,Garcia CP,et al.Size-dependent toxicity and cell interantion mechanisms of gold nanoparticles on mouse fibroblasts[J].Toxicol Lett,2013,217:205-216.

- Gomes SIL,Soares AMVM,Scott-Fordsmand JJ,et al.Mechanism of response to silver nanparticles on Enchytraeus albidus(Oligochaeta):survival,reproduction and gene expression profile[J].J Hazard Mater,2013,254:336-344

- 顾雯龙.石墨烯的制备及应用研究[D].天津工业大学,2012.

- 李玲等.碳纳米管的性质及应用[J].山东师范大学学报,2005,6(4).

- Lyondy,Alvarez P J J.Fullerene water suspension (nC60)exerts antibacterial effects via ROS-independent pro-tein oxidation[J].Environ.Sci.Technol.,2008,42(21):8127-8132.

- Porterae,Gassm,Muller K,et al.Visualizing the uptake of C60to the cytoplasm and nucleus of human mono-cyte-derived macrophage cells using energy-filtered transmission electron microscopy and electron tomography[J]. Environ.Sci.Technol. Technol. 2007,41(8):3012-3017.

- 朱小山,朱琳,李燕,端正花.富勒烯(C60)对斑马鱼胚胎发育毒性的初步研究[C].天津:南开大学,2013.

- 张静姝,柏杉山,乔珊珊,王春花,王玉秋.富勒烯对人胚肝细胞L-02的损伤作用[J].环境与健康杂志,2008,25(11).

- 张赛群.碳纳米颗粒的细胞毒性[D].华东师范大学,2014(3).

- 汪畅.富勒烯的DNA损伤机制及毒性效应研究[D].华中农业大学,2008.

- 余言想,魏华,陶贤继,何义亮,吕为群.纳米水稳型C60(nC60)促进Zn2+和Cr6+在大型蚤体内的吸收、抗氧化性和急性毒性[J].2014(3).

- Muller J, Huaux F, Moreau N, et al. Respiratory toxicity of multi-wall carbon nanotubes. Toxicol Appl Pharm, 2005, 207: 221–231

- 陈乘,纪雪梅,周谦,余书勤.几种碳纳米管对小鼠呼吸系统的影响[J].安徽农业科学.2011,39(21).

- 景连东,向婵等.碳纳米管对小鼠肝和肺细胞DNA损伤的彗星实验研究[J].医学研究杂志.2007,36(9).

- 万斌,郭良宏.单壁碳纳米管对小鼠巨噬细胞 RAW264.7 的毒性影响及其分子机制[Z].2009

- 唐志扬,许楠,李振山.单壁碳纳米管对斑马鱼生理生化特性的影响[J].生态与农村环境学报,2012,28(6).

- Ma HB,Williams PL.Dianmond SA.Ecotoxicity of manufactured ZnO nanoparticles-a review[J].Environ Pollut,2013,172:76-85.

- Brunner TJ,Wick P,Manser P,et al.In virto eytotoxicity of oxide nanoparticles:comparison to asbestos,silica,and the effect of particle solubility[J].Environ Sci tech,2006,40:4374-4381.

- Pedro Cortes,Shuguang Deng,Geoffrey B.Smith.The Toxic Effects of Single Wall Carbon Nanotubes on E.coli and a Spore-Forming Bacillus Species[J].American Scientific Publishers,2014,6,26-30.

- 岳芳宁.人工碳纳米材料吸附有机污染物对微生物的联合毒性研究[D].南开大学研究生院,2013.

- Oberdorster G, Ferin J, Lehnert B E. Correlation between particle-size, in vivo particle persistence, and lung injury. Environ Health Persp, 1994, 102: 173–179

- 刘清岱,王志伟等.纳米碳粉和碳管对大肠杆菌抗紫外伤害的研究[J].安徽农业科学,2010,38(15).

- 刘颖,宋伟民,李卫华,市原学,丁训诚.多壁碳纳米管致RAW264.7巨噬细胞毒性与氧化损伤研究[J].卫生研究,2008,37(3).

- 孙建玲.多壁碳纳米管对雌性小鼠生殖系统系统影响的研究[D].山东大学,2013.